No meu último post sobre cinema neste blog – já, por incrível que pareça, passados 5 meses – eu tentei indicar algumas características da produção cinematográfica atual de Hollywood em comparação com a idade de ouro dos norte-americanos, os anos 50. O ponto de partida, se vocês não se esqueceram – ou se não tiverem preguiça de dar uma espiada um pouco mais abaixo – foi uma mesa-redonda dos críticos da Cahier du Cinéma, publicada em 1963. Já naquela época eu pretendia escrever uma parte 2, baseada em outro artigo na mesma edição da revista, com o ponto de vista dos diretores americanos ou aqueles que lá fizeram ninho. Mas isso vai ficar para depois.

Alguns diriam – como efetivamente disseram – que o meu texto anterior deixava de lado a parte mais importante do cinema e de qualquer outra forma de arte, aquilo cuja falta significa o fim da própria arte: o espectador, o fruidor. Mas, como diz o dito – perdoem o pleonasmo, é questão de estilo – nunca é tarde para se achar o remédio, e Hitchcock, Howard Hawks e cia. terão de esperar.

Ok. Vamos lá.

Como ponto de partida, tomo um texto de Theo Panayides, crítico cinematográfico do Cyprus Mail (sim, do CHIPRE!), blogger, e uma das pessoas mais sensatas a escrever sobre filmes na internet. O texto se chama The Fragmentation of Movie-Watching e trata do seguinte: ao comparar três listas de Top-tops do ano – pelos críticos do NY Times, campeões de box-office e indicados ao Oscar – em 1952 e 1987, ele atenta para uma mudança essencial nelas que deve ter ocorrido em algum lugar desse período de 45 anos. É que em 1952 as três listas eram virtualmente iguais.

Na época em que o mundo ainda era feliz, as pessoas podiam ir ao cinema ver um filme qualquer e encontrar numa mesma sala todos os tipos de idades, classes, gêneros etc. Um filme, nos anos 1950, oferecia ao mesmo tempo material tanto para a reflexão de um público connoisseur quanto para o consumo superficial de um público que procura, no cinema, apenas escapar (um pouco) do mundo cotidiano. Na realidade, essa distinção seria uma quimera para a época. Ir aos “movies” significava não apenas assistir de forma passiva a um espetáculo imagético, mas participar de um modo de socialização, de uma coletividade, que alguns, inclusive, não hesitaram em ver como a portadora do embrião de uma mudança social mais ampla.

Na época em que o mundo ainda era feliz, as pessoas podiam ir ao cinema ver um filme qualquer e encontrar numa mesma sala todos os tipos de idades, classes, gêneros etc. Um filme, nos anos 1950, oferecia ao mesmo tempo material tanto para a reflexão de um público connoisseur quanto para o consumo superficial de um público que procura, no cinema, apenas escapar (um pouco) do mundo cotidiano. Na realidade, essa distinção seria uma quimera para a época. Ir aos “movies” significava não apenas assistir de forma passiva a um espetáculo imagético, mas participar de um modo de socialização, de uma coletividade, que alguns, inclusive, não hesitaram em ver como a portadora do embrião de uma mudança social mais ampla.

Mas em 1987 a situação é completamente outra. Na era de Reagan-Thatcher, da sociedade do consumo, o público cinematográfico tornara-se fragmentado. Os filmes não mais serviam como força conciliadora de classes e idades, mas passaram, cada vez mais, a se fragmentar, a princípio em dois grupos principais: os filmes adolescentes, dados ao público do “escapismo superficial”, e aqueles que caíam nas graças da crítica, “alternativos”, adultos. Com isso, sucesso em box-office passou quase a ser antônimo de filme bom, do ponto de vista especializado.

A mudança fundamental nesse quadro reflete duas tendências mais gerais da sociedade em que vivemos, isto é, o fechamento do indivíduo em si mesmo e o exagero de tudo o que pode ser consumido.

Em primeiro lugar, a individualização opera em praticamente todos os âmbitos de atividade, seja econômico, cultural ou social. Me parece extremamente sintomático que um número cada vez maior de pessoas prefira assistir filmes no aparelho de DVD ao invés de numa sala de cinema, algo que as distribuidoras e companhias de produção estimulam excessivamente com os special features nos filmes, com o que elas também não deixam de embolsar um quinhão. Mas, por outro lado, a individualização é signo de uma sociedade que está mais preocupada com as necessidades particulares de cada um, onde as padronizações e generalizações caíram por terra, algo que, a meu ver, é extremamente positivo.

Os filmes, nos anos 50, funcionavam como uma síntese cultural e social porque não se tinha muita escolha. E isso ocorria, não porque a produção fosse eventualmente menor do que agora – nas décadas de 40 e 50, havia uma média de 500 filmes por ano – mas por causa do próprio modo de produção dos estúdios (algo de que tratei em meu post anterior). Numa sociedade fragmentada, por outro lado, filmes “especializado” podem responder às necessidades de públicos singulares.

A outra tendência da qual falei foi a exploitation. Sejamos francos. Os EUA são, mais que qualquer outra coisa, a terra do exagero, do Super Size, de tudo o que é enorme e não cabe nos braços. Basta correr os olhos pelas prateleiras de qualquer supermercado norte-americano para ver as batatas-fritas Family Size, as Coca-Colas de 5L, etc etc. O impacto dessa característica na produção cinematográfica tem, a meu ver, um efeito duplo. Por um lado, os filmes são produzidos em ritmo frenético e não se consegue preservar a particularidade de cada obra, aquilo que as torna únicas e especiais – algo que está estritamente ligado com a minha concepção de qualidade. Desta forma, os filmes são convertidos em objeto de consumo superficial e descartável, e acabam por se distanciar do público atento. Pelo outro lado, o exagero interfere também na própria concepção dos filmes. É de cada vez mais sangue, cada vez mais carros explodindo, cada vez mais lágrimas, que temos necessidade. De modo que a singularidade de cada sentimento se torna outra coisa, que não tem mais valor.

A outra tendência da qual falei foi a exploitation. Sejamos francos. Os EUA são, mais que qualquer outra coisa, a terra do exagero, do Super Size, de tudo o que é enorme e não cabe nos braços. Basta correr os olhos pelas prateleiras de qualquer supermercado norte-americano para ver as batatas-fritas Family Size, as Coca-Colas de 5L, etc etc. O impacto dessa característica na produção cinematográfica tem, a meu ver, um efeito duplo. Por um lado, os filmes são produzidos em ritmo frenético e não se consegue preservar a particularidade de cada obra, aquilo que as torna únicas e especiais – algo que está estritamente ligado com a minha concepção de qualidade. Desta forma, os filmes são convertidos em objeto de consumo superficial e descartável, e acabam por se distanciar do público atento. Pelo outro lado, o exagero interfere também na própria concepção dos filmes. É de cada vez mais sangue, cada vez mais carros explodindo, cada vez mais lágrimas, que temos necessidade. De modo que a singularidade de cada sentimento se torna outra coisa, que não tem mais valor.

O que acontece então?

A distância entre as audiências cresce e se torna insuperável, com a vantagem obviamente recaindo sobre a do “escapismo superficial”. Os outros, aqueles que se interessam um pouco que seja pelo cinema, que, mesmo não sendo conoisseurs, buscam algo de diferente e especial em cada filme, acabam por ser ignorados e têm que ir cada vez mais fundo em seus buracos. O problema, como adverte Theo Panayides, é que essa fragmentação é levada a tal ponto, que algumas partes se tornam muito pequenas e esotéricas, e deixam de ser viáveis economicamente. Caímos no paradoxo onde aqueles que mais são apaixonados pela arte cinematográfica são justamente aqueles que são obrigados a assistir a maior parte dos filmes num aparelho de DVD.

Mas agora eu gostaria de indicar alguns caminhos pelos quais acredito que podemos encontrar uma saída para essa situação.

Antes de tudo, o cinema é uma arte fundamentalmente coletiva. Os filmes são exibidos em salas com dezenas e até centenas de pessoas, e não se pode ignorar completamente essa característica no processo de produção. Eles são feitos para serem vistos por várias pessoas, o que torna a situação atual um tanto mais espantadora.

No entanto, nos últimos anos, tem havido um movimento generalizado contrário à individualização descomedida da sociedade. A deteriorização dos recursos ambientais, por exemplo, pede um esforço coletivo de sustentabilidade. As grandes religiões perderam credibilidade entre os fiéis, mas assistimos cada vez mais o surgimento de seitas e crenças religiosas independentes. Os grupos de homossexuais, negros, feministas etc. fazem cada vez mais um apelo não só à discriminação, mas à sua afirmação como um grupo social distinto – em outras palavras, eles não querem mais ser iguais aos outros, mas querem que suas diferenças sejam reconhecidas e respeitadas.

A propósito desse último ponto, o cinema pode desempenhar um papel central na emancipação social desses grupos, além de se beneficiar diretamente, como arte, disso, porque há lugar para a singularidade de que falei antes. Hoje se fala em cinema negro, gay etc., quase que gêneros distintos, e a cada ano são realizadas mais e mais mostras e festivais de filmes com temáticas desse tipo. No entanto, me parece que ainda são poucos os que exploram as potencialidades da presença de negros, mulheres e homossexuais na produção dos filmes.

A propósito desse último ponto, o cinema pode desempenhar um papel central na emancipação social desses grupos, além de se beneficiar diretamente, como arte, disso, porque há lugar para a singularidade de que falei antes. Hoje se fala em cinema negro, gay etc., quase que gêneros distintos, e a cada ano são realizadas mais e mais mostras e festivais de filmes com temáticas desse tipo. No entanto, me parece que ainda são poucos os que exploram as potencialidades da presença de negros, mulheres e homossexuais na produção dos filmes.

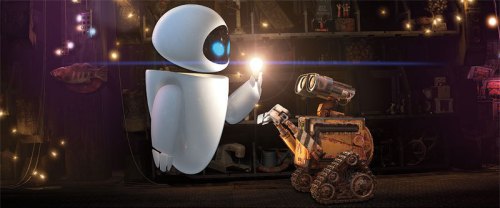

Para finalizar, como não poderia deixar de ser, temos de lembrar as exceções. Vez ou outra aparece um filme em Hollywood que consegue captar as expectativas dos mais variados grupos de audiência e faz lembrar o que o cinema foi algumas décadas atrás. São filmes que não escapam completamente aos imperativos de consumo frenético e apelo às massas – o que, na minha opinião, está estritamente relacionado com a presença de atores conhecidos – mas que por outro lado encontram linhas de fuga desse quadro e procuram imprimir as imagens dos filmes de forma mais duradoura na memória. Os exemplos são os mesmos do meu post anterior.

Na época em que o mundo ainda era feliz, as pessoas podiam ir ao cinema ver um filme qualquer e encontrar numa mesma sala todos os tipos de idades, classes, gêneros etc. Um filme, nos anos 1950, oferecia ao mesmo tempo material tanto para a reflexão de um público connoisseur quanto para o consumo superficial de um público que procura, no cinema, apenas escapar (um pouco) do mundo cotidiano. Na realidade, essa distinção seria uma quimera para a época. Ir aos “movies” significava não apenas assistir de forma passiva a um espetáculo imagético, mas participar de um modo de socialização, de uma coletividade, que alguns, inclusive, não hesitaram em ver como a portadora do embrião de uma mudança social mais ampla.

Na época em que o mundo ainda era feliz, as pessoas podiam ir ao cinema ver um filme qualquer e encontrar numa mesma sala todos os tipos de idades, classes, gêneros etc. Um filme, nos anos 1950, oferecia ao mesmo tempo material tanto para a reflexão de um público connoisseur quanto para o consumo superficial de um público que procura, no cinema, apenas escapar (um pouco) do mundo cotidiano. Na realidade, essa distinção seria uma quimera para a época. Ir aos “movies” significava não apenas assistir de forma passiva a um espetáculo imagético, mas participar de um modo de socialização, de uma coletividade, que alguns, inclusive, não hesitaram em ver como a portadora do embrião de uma mudança social mais ampla. A outra tendência da qual falei foi a exploitation. Sejamos francos. Os EUA são, mais que qualquer outra coisa, a terra do exagero, do Super Size, de tudo o que é enorme e não cabe nos braços. Basta correr os olhos pelas prateleiras de qualquer supermercado norte-americano para ver as batatas-fritas Family Size, as Coca-Colas de 5L, etc etc. O impacto dessa característica na produção cinematográfica tem, a meu ver, um efeito duplo. Por um lado, os filmes são produzidos em ritmo frenético e não se consegue preservar a particularidade de cada obra, aquilo que as torna únicas e especiais – algo que está estritamente ligado com a minha concepção de qualidade. Desta forma, os filmes são convertidos em objeto de consumo superficial e descartável, e acabam por se distanciar do público atento. Pelo outro lado, o exagero interfere também na própria concepção dos filmes. É de cada vez mais sangue, cada vez mais carros explodindo, cada vez mais lágrimas, que temos necessidade. De modo que a singularidade de cada sentimento se torna outra coisa, que não tem mais valor.

A outra tendência da qual falei foi a exploitation. Sejamos francos. Os EUA são, mais que qualquer outra coisa, a terra do exagero, do Super Size, de tudo o que é enorme e não cabe nos braços. Basta correr os olhos pelas prateleiras de qualquer supermercado norte-americano para ver as batatas-fritas Family Size, as Coca-Colas de 5L, etc etc. O impacto dessa característica na produção cinematográfica tem, a meu ver, um efeito duplo. Por um lado, os filmes são produzidos em ritmo frenético e não se consegue preservar a particularidade de cada obra, aquilo que as torna únicas e especiais – algo que está estritamente ligado com a minha concepção de qualidade. Desta forma, os filmes são convertidos em objeto de consumo superficial e descartável, e acabam por se distanciar do público atento. Pelo outro lado, o exagero interfere também na própria concepção dos filmes. É de cada vez mais sangue, cada vez mais carros explodindo, cada vez mais lágrimas, que temos necessidade. De modo que a singularidade de cada sentimento se torna outra coisa, que não tem mais valor. A propósito desse último ponto, o cinema pode desempenhar um papel central na emancipação social desses grupos, além de se beneficiar diretamente, como arte, disso, porque há lugar para a singularidade de que falei antes. Hoje se fala em cinema negro, gay etc., quase que gêneros distintos, e a cada ano são realizadas mais e mais mostras e festivais de filmes com temáticas desse tipo. No entanto, me parece que ainda são poucos os que exploram as potencialidades da presença de negros, mulheres e homossexuais na produção dos filmes.

A propósito desse último ponto, o cinema pode desempenhar um papel central na emancipação social desses grupos, além de se beneficiar diretamente, como arte, disso, porque há lugar para a singularidade de que falei antes. Hoje se fala em cinema negro, gay etc., quase que gêneros distintos, e a cada ano são realizadas mais e mais mostras e festivais de filmes com temáticas desse tipo. No entanto, me parece que ainda são poucos os que exploram as potencialidades da presença de negros, mulheres e homossexuais na produção dos filmes.